. Le papa de Zoé a disparu. Elle finit par apprendre qu’il est à l’hôpital psychiatrique parce qu’il ne veut plus vivre. Comment est-ce possible, alors qu’elle est là? « Plongée dans l’été » est un splendide album qui évoque avec douceur et espoir la dépression d’un parent.

Le papa de Zoé a disparu. Elle finit par apprendre qu’il est à l’hôpital psychiatrique parce qu’il ne veut plus vivre. Comment est-ce possible, alors qu’elle est là? « Plongée dans l’été » est un splendide album qui évoque avec douceur et espoir la dépression d’un parent.

Posts Tagged ‘dépression’

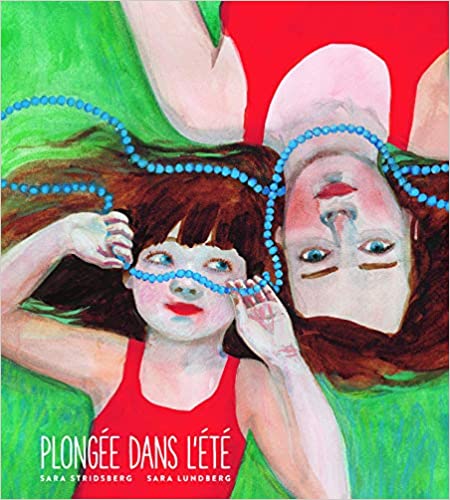

« Plongée dans l’été », Sara Stridsberg, Sara Lundberg, Gallimard jeunesse

« Chère Scarlet », Teresa Wong, Dunod

Résumé de l’éditeur

« Je rêvais de partir, de monter dans la voiture de se rouler, loin. Ou simplement de dormir pour toujours. Exactement comme dans ce rêve que je fais tout le temps : je grimpe dans un bac à fruits et je sens une pluie de pommes m’ensevelir. » Dans ce roman graphique intime et émouvant, Teresa Wong écrit et illustre l’histoire de sa lutte contre la dépression post-partum. A la fois déchirant et drôle, Chère Scarlet saisit à la perfection le désespoir silencieux de celles qui souffrent de ce syndrome et de leur sentiment profond de ne pas être à la hauteur et de perdre pied.

Chère Scarlet est un voyage poignant et très personnel à travers la complexité de la découverte de la maternité, offrant aux mères atteintes de dépression post-partum à la fois de l’espoir et le réconfort de savoir qu’elles ne sont pas seules.

Dans quel état en sortirai-je?

J’ai beau m’en être déjà sortie des tas de fois, je ne sais toujours pas comment faire pour en sortir. De la maladie, de la dépression, ou même de la déprime.

Quand ça me tombe dessus, j’ai des pensées automatiques qui me viennent. Si je me coupais? (ah, ah, la bonne idée!). Si je buvais de l’alcool? Si je fumais des joints? Ou même « j’ai envie de mourir ». Mais en fait, je n’ai envie de rien de tout ça. C’est juste que ces réponses sont inscrites dans mon cerveau parce que je les ai trop utilisées (l’automutilation, envisager le suicide) ou imaginées comme des solutions (l’abus d’alcool ou de joints) quand j’étais malade. Ce sont les premières choses qui me viennent à l’esprit.

Mais j’ai appris à les rejeter, c’est déjà ça. Maintenant je sais demander de l’aide. Sauf que ma psychiatre a annulé ses consultations pour cause de pandémie et que mon super médecin généraliste est parti. Donc je me retrouve seule. Encore.

Et là, il faut inventer d’autres moyens de survie. Mon truc, ça a toujours été de me rattacher à la vie normale, même en dépit du bon sens, même en pleurs, même délirante, aller étudier ou travailler. Pour ne pas me retrouver seule avec la folie.

Dans ma vie quotidienne, travailler m’aide à me détacher des mes émotions négatives, à prendre de la distance. Quand je reste seule, la moindre chose devient vite une montagne. Voir des gens, affronter les problèmes du travail m’aide a relativiser. Mais bien sûr pour le moment je ne travaille plus, et je ne vois personne, confinement oblige.

Alors, je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas, évidemment, on est plein même. Mais ça ne change rien à la solitude, à la boule dans la gorge, aux larmes, au sommeil qui fuit.

Quand j’étais malade, un côté de moi se sentait impuissante, mais un autre agissait. En allant en cours ou au travail, en m’obligeant à sortir, en parlant avec des gens, en voyant un psy. En me levant le matin et en allant affronter le monde, tout simplement.

Alors que maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je n’ai plus de monde à affronter, je n’ai plus l’impression de rester debout malgré tout. Je dois juste subir cette situation inédite.

Je pense que je m’en sortirai, mais dans quel état, je ne sais pas.

« C’est comme ça que je disparais », Mirion Malle, La Ville brûle

Présentation de l’éditeur

Très attendue, C’est comme ça que je disparais est la première fiction de Mirion Malle, bien connue pour ses BD didactiques féministes, engagées et aussi percutantes qu’hilarantes.

C’est comme ça que je disparais est une tranche de vie douce-amère, pop et très « nouvelle vague ». Mirion Malle nous entraîne au plus près des personnages et de leurs émotions, au plus près aussi du mal-être et de la dépression vécue par l’héroïne.

Cette BD, qui est un véritable miroir tendu aux jeunes adultes du 21e siècle, aborde aussi en creux la question de la santé mentale et de la dépression. Mirion Malle, avec le talent qui est le sien, le fait avec énormément de sensibilité et de pudeur (avec humour aussi, bien sûr !), par petites touches impressionnistes composant un tableau particulièrement touchant et servi par une écriture remarquable.

On y retrouve par ailleurs l’univers et les thèmes de prédilection de Mirion Malle (le féminisme, la sororité, le soutien, l’écoute, le karaoké, les chansons des années 2000, la communication et les réseaux sociaux) et l’on y découvre la vie à Montréal.

Comment je pensais quand j’étais dépressive

Je souffrais terriblement. Le temps se comptait en secondes. En secondes de souffrance. Et quand je pensais au millions, aux milliards peut-être, je n’ai jamais eu le courage de faire le calcul, de secondes qu’il me restait à vivre, ça me donnait le vertige. Alors, la mort me semblait la seule solution.

Parce que je pensais que cette souffrance ne s’arrêterait jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais j’en étais persuadée.

Je voulais que quelqu’un me parle. Je pensais que si quelqu’un me parlait, j’irais mieux, mais que comme personne ne me parlerait jamais, ça n’aurait jamais lieu. Je voulais qu’un adulte me sauve, mais le monde adulte était sourd à ma détresse. Il me qualifiait de fainéante ou d’insolente. Il se préoccupait seulement de mes résultats scolaire en chute libre, pas de mon âme en miettes.

Je pensais n’être vraiment importante pour personne, alors pourquoi ne pas mourir? Je pensais que les gens se remettraient vite de ma mort, alors pourquoi devrais-je souffrir devant leur indifférence pour ne pas les perturber quelques jours?

Je pensais que de toute façon personne ne faisait rien pour moi, pas même les médecins, qui me disaient que je n’avais rien, que je n’avais qu’à attendre que ça passe, que j’étais juste un peu plus sensible que le moyenne.

Je pensais que me vie n’avait aucun sens, n’en aurait jamais.

Si j’avais trouvé le courage de me suicider, parce que oui, à l’époque, le courage était là pour moi, ce n’était pas une question de lutter contre la maladie ou de mourir lâchement, j’étais juste submergée par la maladie, la seule solution était la mort, le seule issue possible, si j’avais donc trouvé le courage de me suicider, ça n’aurait pas été par égoïsme, comme le pense beaucoup de gens. Ca aurait été parce que j’étais à terre depuis trop longtemps, ça aurait été comme quelqu’un qui meurt de s’être vidé de son sang, il n’est pas question d’égoïsme là-dedans, il y a juste que ça fait trop mal, qu’on n’a plus d’énergie vitale.

Il y a que la dépression vous fait voir tout en noir absolu.

« Rester en vie », Matt Haig, Philippe Rey

Présentation de l’éditeur

Biographie de l’auteur

« Tout plutôt qu’être moi », Ned Vizzini, La Belle colère

Présentation de l’éditeur

Biographie de l’auteur

Rien

« Mourir, dormir » comme dit Hamlet.

Pour une fois, je ne veux pas mourir. Mais je veux dormir.

Mais quel réconfort trouver dans le sommeil quand on sait que tout reprendra demain, si tôt?

Le travail, les gens, les questions, les problèmes, les idées à avoir.

« Mourir… dormir, dormir ! peut-être rêver ! Oui, là est l’embarras. »

Rêver, ou plutôt faire des cauchemars. Des cadavres qui me poursuivent toute la journée.

Mais c’est mon seul refuge. Même si je suis déjà fatiguée à l’idée de me réveiller le lendemain. Continuer, continuer toujours. Pourquoi? Pour où?

Oui, la vie est dure. Le travail, la solitude. Mener sa barque seule, sans personne sur qui se reposer, sans épaule sur qui pleurer. Ne pas rêver d’amour, ce serait comme rêver au gros lot, quelque chose qui n’arrivera pas, quelque chose qui ne fait pas partie de ma vie. Pas de regrets, c’est comme ça. Mais ça n’empêche pas le fait que ça soit dur d’être seule à se battre chaque jour.

Rien de neuf sous le soleil, en réalité. Juste le quotidien. Toujours le quotidien. Pas de quoi se plaindre. Pas de folie à l’horizon, pas d’enfer en vue.

Mais dormir. Dormir.

Je crois que je suis un peu déprimée. Et c’est si peu de choses à côté de la psychose ou de la mélancolie dévastatrice que ça ne paraît rien, rien qui justifie d’aller mal, rien qui justifie de demander de l’aide, rien. Mais ce rien est là, il ronge, il prend de la place, il grignote mes forces vitales. Ce rien, à force, il me fatigue. Ce rien est fatigant, dans tous le sens du terme. Fatigant, ennuyant, blasant. Tu me fatigues avec tes problèmes qui n’en sont pas, dit une part de moi-même. Tu me fatigues, tu fatigues les autres, va dormir.

Dormir…

Je ne suis pas une plante verte

« Peut-être que s’il avait bien pris ses médicaments qui l’auraient abattu (…) comme une espèce de plante verte, il n’aurait pas pris son avion et ils n’auraient pas pu se planter avec ». C’est ce qu’on peut entendre dans Pourquoi docteur?

Passons sur le diagnostic sauvage de schizophrénie et sa réfutation par l’argument imparable de « on peut imaginer qu’un dépressif puisse conduire un avion, mais un psychotique c’est plus difficile » (vingt-sixième minute).

Je voudrais réagir à la défense des neuroleptiques comme médicament transformant les patients en plante verte. Il serait donc préférable d’être une plante verte plutôt qu’en crise psychotique. Déjà, ça reste à prouver et je suis persuadée que c’est parce que cet état est insupportable que de nombreux schizophrènes arrêtent leur traitement. Ensuite, ces médecins n’ont pas l’air de le savoir, mais il n’est pas nécessaire d’assommer les patients à coup de doses massives de neuroleptiques pour qu’ils aillent mieux.

Je ne suis ni un danger ni une plante verte. Oui, il y a une vie pour les schizophrènes, oui, je suis vivante comme vous.

Je prends des neuroleptiques et je vis.

Je prends des neuroleptiques et je ris, je pleure, je me révolte, je râle, je m’énerve, je déprime, je rigole, je suis triste et contente.

Je prends des neuroleptiques et je travaille, je fais du sport, je monte les escaliers en courant, je suis fatiguée et je suis pleine d’énergie.

Je prends des neuroleptiques et je lis, j’écris, j’étudie, j’apprends chaque jour, j’ai des idées, des bonnes et des mauvaises, je prends des initiatives, j’ai des projets.

Je prends des neuroleptiques et j’aime et je déteste, je suis indifférente et enthousiaste, je saute de joie et je soupire.

Je ne suis pas une plante verte et je vous emmerde je sais encore me mettre en colère.

Va falloir arrêter

Faut que j’arrête de lire les commentaires sur internet

Faut arrêter, là. Faut juste arrêter. D’accuser le monde entier, de vouloir trouver une raison à tout, de vouloir tout maîtriser.

Donc, il y a un gars qui crashe son avion et tue 149 personnes. C’est horrible. On ne veut plus que ça arrive. Et on va tout faire pour. Mais comment? On va essayer de comprendre ce qui lui est passé par la tête. On ne le saura jamais, mais c’est pas grave, on va tout imaginer et prendre des mesures en conséquences. Etait-il en pleine bouffée délirante aiguë? Commençait-il un trouble bipolaire ou schizophrénique? Les compagnies aériennes écartent déjà les psychotiques des ranges de leurs pilotes. Etait-il dépressif? Il l’a été en tout cas. Donc, il était certainement sous antidépresseurs. Ah ben, voilà, c’est la faute aux AD, aux psychiatres, aux médecins généralistes. Brisons le secret médical. Condamnons les médecins qui fournissent l’arme du crime. Voyons en chaque personne sous antidépresseurs un tueur potentiel.

Est-on obligé de stigmatiser toute une population à chaque drame (musulmans et personnes souffrant de maladies mentales en tête)? Est-on obligé d’inventer de nouvelles mesures qui n’éviteront pas le prochain drame, car celui-ci sera forcément différent de celui d’aujourd’hui? Est-on obligé d’entendre les loups crier à chaque fois? De vouloir mettre sous contrôle, encore et encore, et toujours plus, pour un drame, certes tragique, certes atroce, mais imprévisible?

On ne prévoira jamais tout. On ne saura jamais ce qui se passe exactement dans la tête des autres. Il y aura toujours des actes insensés, des choses qui nous échappent, des événements incompréhensibles. Si nous voulons vivre sereinement, il nous faut l’accepter, pour ne pas devenir une société paranoïaque.

Faut juste arrêter de tout mélanger. Les gens qui se soignent et l’infime minorité qui tue, les bienfaits des psychotropes et leurs abus, la psychiatrie et le pouvoir hospitalier. Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Ne pas jeter tous les patients psychiatriques aux orties. On ne parle plus de schizophrénie, là, on parle de dépression. Vous ne pouvez plus croire que vous n’êtes pas tous concernés. Il va falloir accepter que le drame fasse partie de notre vie, si on ne veut pas la rendre invivable.

Et c’est une schizophrène sous antidépresseurs qui vous le dit (encore en liberté, encore au travail, pour le moment).